教室案内

教室案内

慶應義塾大学医学部眼科学教室は1919年(大正8年)初代教授菅沼定男の就任をもって始まり、2019年で100周年を迎えました。このページでは、これまで教室の歴史を築いてきた先輩方の努力と奮闘を振り返ります。我々は先導者の想いを受け継ぐとともに福沢諭吉の精神にもとづき、患者さんに優しく信頼され、先進的医療を切り拓く眼科医の育成を目指し、次の100年に向かって歩み続けています。

慶應義塾大学眼科学教室の歴史は大正8年8月9日、菅沼定男先生の教授就任により始まりました。菅沼先生は越後高田藩士の子として生まれ、上京後に第一高等学校を経て明治39年京都帝大を卒業されました。京大浅山教授の門下となられ、明治43年には新潟医専教授に就任されました。菅沼先生はその当時すでに眼病理学の第一人者として名声を轟かせていました。

慶大就任当時はまだ、病院に臨床棟の建築はできておらず、解剖学教室の一室を借り、新潟医専で最も若年者であった矢高束先生を助手とされ教室開設事務を開始し、わが眼科学教室は2名でスタートしました。

大正9年9月に慶應大学病院が開設され、京都帝大卒の高木六郎先先生、千葉医専卒の川上理一先生らをはじめ、数人の助手が入局して陣容が充実しました。同年に高木先生は講師に、大正11年には川上先生も講師に就任され、ここに眼科科学教室の基礎が固まったのです。

当時の大学病院の建物は戦災で消失しましたが、木造2階建で東西に長く、2棟のうち第2棟階上西に眼科学教室がありました。廊下の南側が診察室、手術室、北側の西端大廊下近くに教授室、その隣に眼科医局がありました。

眼科診察室の暗室はカーテンなしの廻路式で、一つは初診や再来の眼機能検査として、ほかの暗室は暗順応機能および研究に使用されました。一方、病室は「い」、「ろ」、「に」号棟などが使われました。研究室は当時中央研究室制度により他科と合同で使用しており、電車通り(現在の外苑東通り)に面した食養研究所(いまの煉瓦館付近)の建物の階下が利用されました。

大正12年9月1日に発生した関東大震災は東京市内全域を一瞬にして荒廃させましたが、幸いにも慶應病院にはほとんど被害がなく、眼科も罹災者治療に大きく貢献しました。

昭和3年に助手であった植村操先生が講師に就任、昭和4年には講師であった川上理一先生が助教授に就任され、昭和5年に系統的な衛生統計学に精通していた川上助教授が術生学教室へ転出されました。川上先生は眠科出身であることを活かされ、小口病などの遺伝疾患を対象とした近代的数理統計学の理論展開をされたのは興味深いことでした。

菅沼教授は新入局者に対して、「眼科学教室に入ったからには、よく勉強してもらう。したがって医局では一切酒を飲んではならない。また酒気をおびて医局に入ることもならない。もしこれを犯した場合は退職を求めるから承知しておくこと」と述べたそうです。眼科学教室の禁酒令は昭和3年頃から、菅沼教授が在職された昭和16年まで続きました。

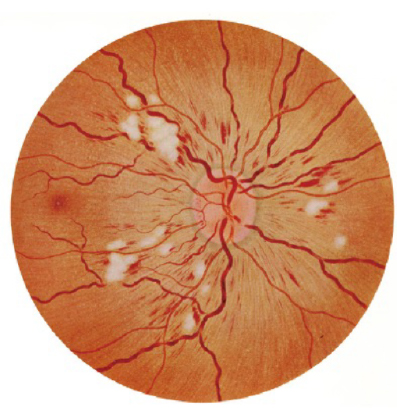

また菅沼教授は眼病理には肉眼手的所見、顕微鏡標本および理論の3つが研究要素として必要であると説かれ、眼底やその他の所見を丁寧に描くことを盛んにご指示されました。より綺麗明細な眼底所見を記録するために、昭和3年からは東京美術学校卒である仙名博資氏を招聘されたのです。

この頃になると、慶應病院全体でスポーツが盛んになり、神宮球場にて院内医局対抗試合や、東京大学眼科との野球、テニス、陸上競技対抗大会が行われ、親睦を深めるきっかけとなりました。

昭和9年春に、第9回日本医学会にて菅沼教授は眼結核に関する特別講演をされました。眼底図や多くの臨床図を供覧する発表形式は、当時では斬新な発表であり好評を博したそうです。昭和11年春には、日本眼科学会総会の開催校となり、慶應義塾の三田山上の大ホールにて実施されました。会場にはスピーカーや、座長進行用の青や赤ランプ装置などが学会で初めて準備されたのでした。

昭和12年7月に満州事変が勃発すると、国全体が戦時下の騒然とした状態となり、教室員の多くが招集を受け各地へ転戦することとなり、医局も縮小せざるを得なくなりました。

昭和15年には菅沼教授が新潟医専教授就任から数えて30周年となり、当教室から記念誌が発刊されました。この冊子は国立国会図書館にも寄贈され、現在ではオンライン上で誰でも閲覧が可能になっています。

植村操先生は大正14年3月に慶應義塾大学医学部を卒業され、初代教授の菅原教授の眼科学教室に入局されました。昭和16年から昭和36年まで二代目教授を務められ ました。太平洋戦争でビルマ派遣診療班の副班長をされた他は昭和36年まで慶應義塾大学に奉職され、病院長、医学部長、理事と誠に多忙な公務を務められました。その後、国立東京第二病院長、琉球大学教授、琉球大学保険学部附属病院長などを歴任されました。また教授時代は日本眼科学会理事長として活躍されました。

植村先生の学問上の業績は多々あり、 高血圧性眼底病変、眼底血圧、照明、視力、暗順応と多岐に渡ります。 昭和28年の日本眼科学会総会にて 「眼血圧」 に関する特別講演をされ、 翌年には第17回国際眼科学会にて 「眼内血圧と眼内血管脈波の研究」を発表されました。

戦災により別館以外のほとんどの入院、外来施設 を焼失し、四谷地区の六割以上を失っていました。植村操教授は病院の再建に尽力されました。木造の外来棟の再建、手術場、検査室の中央化、調剤室の整備、食料の確保などの様々な工夫のもと今日の應義塾大学病院の基礎を築かれました。

健康保険点数について、眼のような対称器官の場合は、二つ検査しても一回しか請求できないことになっていました。「眠底検査を両眼別にするため、 眼底の精密検査というのを決めたのに両眼別を認めないので、私が不勉強の為か両眼眼底を見られるような検眼鏡を見た事もないので、実物を見せてもらいたいと云ったら、それでは之は両眼別々にしようということになった。(健保裏話、 沖縄県眼科医会報16号)」と植村先生は語られています。現在眼科保険点数は、眼底検査、 視野など両眼の点数を請求していますが、植村先生の功績を感じます。

植村先生は昭和18年頃にカムフラージュ色の研究をされました。 雪の上に落とす落下傘の色を決める研究をされました。物資を飛行機で遊んで落とす場合に、食料は何色、医薬品は何色と遠くから識別しやすい色を探す検討でした。雪の深い地域に行かれ、いろいろな色の落下傘を飛行機から落として、それを狙ってスキーで滑って追っかけて識別するまでの距離を測るという方法でした。実験の結果、一番よく見えるのはオレンジ色でした。先生はミカンの皮が雪の上で落ちているとよく見えると気づかれ ていたそうです。眼科医の役割の大きさを実感する事柄です。

昭和37年、第3代目の教授に就任されました。角膜移植手術を最初に手がけられ、昭和37年11月、第16回臨床眼科学会シンポジウム 「角膜移植」において異種角膜移植」について発表し、その可能性と限界について論じました。

昭和38年3月、中央病棟の落成とともに、 眼科外来はその2階に移転し、教授室、医局はその地下1階に移転しました。桑原教授はわが国における眼球銀行の必要性を唱え、関係省庁と折衝し、昭和38年10月には全国に先駆け慶大腿球銀行を発足させました。また、昭和40年4月、第69回日本眼科学会総会における宿題報告「角膜移植」を担当し、「全層角移植のための長時間保存に関する研究」を発表しました。これは新たに作成した慶大角膜保存液にヒト角膜を7日間保存し、臨床的に全角膜移植の多数に透明治意を得たであり、当教室の全力をあげての研究成果でした。さらに、昭和42年の第17回日本医学会総会において、シンポジウム 「臓器移植」を担当、「移植組織の処理と保存」と題して講演、臓器移植の諸問題に関し、最も進歩した角感移植の面より考察を加えました。

教室の研究、前半期は角膜移植、後半期においては水晶体に向けられました。桑原教授が世界に先駆けて開発された超音波白内障手術は改良を重ねて現在も広く使われています。 昭和54年4月、第74回日本科学会総会特別講演で行われた「有核白内障の吸引法に就いて」は、桑原教授が長年おこなってきた若年者の無核白内障に対する吸引療法の経験に基づいて、老人の有核白内障にも適用し、術後管理を安全容易にするために10年以上にわたり温め、手がけてきたライフワークを集大成し紹介したものでした。

様々な役職に活躍され、昭和43年第72回日本眼科学会総会会長に就任され、昭和46年には日本眼科学会理事長に就任され、日本の眼科の発展に尽力しました。

教授退官後は、白内障研究所を設立し研究を続けられました。また、日本臓器移植学会の理事長の 任も引き受けたことより、他の臓器移植と同様に角部門も学会を作り活動してはどうかと提案し、これを受けて昭和60年3月に糸井素一、真鍋禮三教授が発起人となり、桑原安治名誉教授が名誉会長に、糸井素一教授が理事長として日本角膜移植学会が設立されました。教授は手術が大変上手で科の手術のクオリティはとても高かったということです。また結婚して子供のいる女性医師に対して、家庭と両立しやすい研究テーマを選ぶなど、配慮があったとのこと、入局時とお正月に医局員を自宅に招待し、奥様の手料理をふるまわれ、「耐熱訓練」と称されるどじょう鍋を食す会を開催されていたなどお人柄が偲ばれます。

昭和48年、植村恭夫先生が教授に就任。前任であった国立小児病院(現国立成育医療センター)の初代眼科医長時代より我が国の小児眼科学確立のために尽力されました。一般および小児眼科検査や弱視訓練における訓練士として国家資格を規定した視能訓練士法(昭和46年制定)の成立や、国立小児病院附属視能訓練学院の設立を主導しました。このことから、教授就任当時にはすでに日本における小児眼科の第一人者であり、弱視斜視、先天異常、未熟児網膜症、第一次硝子体過形成遺残など、多くの小児眼科疾患に関して未曾有の研究業績を残されています。昭和39年の第68回日本眼科学会総会における宿題報告として、当時慶大講師であった植村恭夫が報告した「弱視について」では、固視反射、固視の黄斑調整について各方面の当時の先端技術を駆使しながら、弱視を視運動反射の異常であると見なして理論展開を行い、弱視研究の向かう方向性を指し示しました。

また類い希なる明晰な頭脳、洞察力のみならず、青年期に過ごされた陸軍士官学校や陸軍中隊長として培われたであろう圧倒的な指導性を基盤とし、眼科学教室員を厳しくかつ心温かく指導され続けました。特に教授着任にあっては、慶大眼科における診療・教育・研究という大学としての3本柱をより力強く再構築するために、まず外来では一般外来と特殊外来(神経眼科、緑内障、網膜、角膜、斜視および弱視など)の分離がなされました。また病棟では上記の各臨床グループによる手術診療と研修医教育が、安全かつ効率的により進められるように、術前および術後カンファレンスと、各部門別のカンファレンスが設置されました。ここに現在に至る慶大眼科の診療・教育・研究体制の根幹が形成されることとなりました。

昭和40年代、極小未熟児の生存率の上昇から未熟児網膜症による失明で医療訴訟が数多く起きたため、当時の厚生省が植村教授を班長とする研究班を組織し、現在もなお臨床の現場で使われている厚生省未熟児網膜症の診断分類が作成されました。その集大成として昭和51年の第80回日本眼科学会総会の宿題報告において発表された、「未熟児網膜症の病態について」では、臨床のみならず基礎的研究にも注力されました。臨床面からの病態解明はもちろんのこと、動物実験を利用した組織学的、電気生理学的な病態解明も行なわれました。この宿題報告に際し、植村先生のもっとも強く主張したかった点の一つは、過剰な酸素投与のみが未熟児網膜症の原因ではないということであり、社会的にも未熟児網膜症をめぐる訴訟裁判が行なわれている時期で、この報告がその後の訴訟判決に大きな影響を与えることになりました。

その後、昭和58年日本眼科学会理事長、また同年に慶應義塾大学医学部長、平成元年からは慶應義塾常任理事という、内外の組織で要職を歴任されました。医学部長時代には慶應義塾創立125周年記念の最大事業であった大学病院新棟(現在の2号館)建設の陣頭に立ち、病院情報システムの改革まで踏み込んだ画期的な病院事業の改善を行なわれました。また慶應義塾常任理事就任期間にあっては、異例ともいえる2期8年の長きにわたり、当時の石川忠雄塾長および鳥居泰彦塾長とともに、慶應義塾内における医学部運営に尽力されました。

東京歯科大学眼科、東京医療センター、成育医療センターをはじめとして関連病院の育成に力を注ぎ、専門の電気生理学に加えて、教室に分子生物学を導入し緑内障遺伝子の研究を育てました。教授就任後テニスをよく楽しんだ教授にちなみ、小口杯が神宮テニス場で行われています。

平成2年に小口芳久先生が教授に就任しました。この時代は、眼科医療が大きな変遷を見せる時代でした。白内障手術においては、嚢外摘出術が主流でしたが、超音波乳化吸引術にとって変わりました。この術式の将来性と必要性を強く感じていた小口は、自身の専門分野であった電気生理学の研究と平行して、白内障手術に関しても新しい術式を積極的に導入しました。オランダ留学中に眼内レンズ度数の計算式を作成し、物理と眼科学を融合させ、現在の眼光学の基礎を構築しました。

技術革新とともに、外来・病床の拡充をはじめとした診療体制の整備に力が注がれました。白内障手術件数の増加、緑内障外来も患者数が3倍増となり、外来患者及び入院患者数ともに増加したためです。教室員の数も3~4倍に増加し、教室が大きく成長しました。

また、小口教授の指導の下、多くの臨床・基礎研究が進められました。緑内障は遺伝的素因と環境因子が発症に関係している多因子疾患と考えられており、窪田良、小口芳久、真島行彦らは若年性発症開放隅角緑内障における原因遺伝子を同定、そのタンパク質をミオシリン、遺伝子をMYOCと名付けました。これにともない、緑内障治療に個人のゲノム診断に基づく治療法の可能性を築きました。

さらに、小口と真島は当時最先端である分子生物学の手法を応用して遺伝子検査を行い、ミトコンドリア遺伝子変異型により、レーベル視神経症の予後が異なることを発見し、電気生理学的検査や画像検査による病態解明を進めたほか、ミトコンドリアの電子伝達系のCoQ10誘導体であるイデベノンの投与による回復例を学術誌Lancetに報告しました。

小口は独自のアイデアで視野欠損を検出するVector VEPを開発し、両眼視機能を評価するためにフーリエ解析法、ランダムドットステレオグラムなどの手法を取り入れ、さらに、心因性視力障害を他覚的に評価する独自な事象関連電位ERPの開発、VEPのフーリエ分析による両眼視機能の解析、多局所ERGの臨床検査導入、多局所刺激VEPや視覚誘発脳磁図の研究など日本をリードする研究を行いました。小口病の研究においては、日本の小口病の家系において遺伝子解析を行い、原因遺伝子であるアレスチンのコドン309にアレスチンの機能が失われていることを突き止め、1995年Nature Geneticsに掲載されました。小口の指導の下、巣立っていった医師が、現在全国で数多く活躍しています。

平成16年、第6代目教授に坪田一男先生が就任しました。坪田は前職の東京歯科大学にて、眼表面診療に特化した臨床と研究業績を築いていました。ハーバード大留学中に習得した角膜移植技術を駆使しつつ、ドナー不足の応急処置として、米国アイバンクとの連携により、輸入角膜を利用した移植により角膜移植件数を大幅に伸ばし、新しい角膜移植体制を構築しました。角膜の再生医療にもいち早く着手し、当時治療不可能と言われていたアルカリ外傷やスティーブンス・ジョンソン症候群などの慢性角結膜上皮障害の治療として、角膜輪部を用いたステムセル移植を行い、2002年にNew England Journal of Medicineの巻頭論文として発表。これは体細胞ステムセル移植の先駆けとして大きく評価されました。また、ドライアイ研究でも多くの論文を発表し、2003年ノーベル化学賞受賞者、Peter Agre博士らとの水チャネルのアクアポリン研究など、共同研究の幅も広げていました。これらの実績を活かし、慶大眼球銀行の活動や、再生医療研究、眼表面・眼光学分野の臨床と研究を推進していきました。

着任後は、角膜再生医療とドライアイ研究以外にも、広く眼科領域全体の研究が行われました。特に1990年頃から急速な進歩を見せていたエイジングのサイエンスに着目し、眼科疾患と酸化ストレスや炎症など加齢要因との関連の研究に注力するようになりました。これにより加齢変化のメカニズムから疾患の発症機序の解明、新たな治療法の開発、そして積極的な疾病予防を意識した新しい医学の構築を目指して研究を進めてきました。これらの積極的な研究活動が認められ、2015年にはAsia-ARVO(Asia-Association for Research in Vision and Ophthalmology)を主催。2016年には日本眼科学会総会にて特別講演を行い、「眼疾患への抗加齢医学アプローチ~ドライアイから近視まで~」の題名で、これまで教室で取り組んできた眼科領域における抗加齢医学研究の成果を発表しました。

さらに坪田は2016年より医学部知財・産業連携タスクフォース初代委員長に就任し、大学の新たな責務となった「産業創生」を発展させるべく、慶應健康ベンチャー大賞の創設など、他学部との交流や積極的な連携についても塾内で強く働きかけました。

広い視野を持ったサイエンスのわかる臨床医を育成するという教室方針のもと、後期研修医は詳細かつ明瞭な症例説明を促されるモーニングカンファランスや、眼科基礎知識を網羅すべくモーニングクルズスの出席が義務化されました。また、イリノイ州立大学眼科との交換留学研修プログラムが創設され、2週間の米国研修留学が希望者全員参加可能となりました。また秋には同窓生が多数参加するオータムセミナーが開催され、後期研修医の初めての学会発表の場として機能しています。大学院教育に関しては、月一回の抄読会が大学院生の輪番で発表・運営され、研究プログレスの発表もはじめられています。

2017年には根岸一乃先生が教授に就任、臨床・教育責任者および診療部長となりました。教室主任および研究・産業創生責任者である坪田一男とともに二教授体制が構築されました。2021年からは根岸教授が主任となり、臨床・教育・研究・産業創生の各分野が着実に進捗する体制が整い、慶大眼科の更なる発展を目指し、医局員一同一丸となって臨んでいます。

これからもご指導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。